角帯の上下方向の決め方について

初めて着物を着ようとしたときに意外と悩むのが「角帯のどちらを上(下)にすればいいのか?」なんだけど、その見極め方?を一応(←重要)解説して おこ う。最後まで必ず目を通しておくれ。

一応は「目立つ側」が上

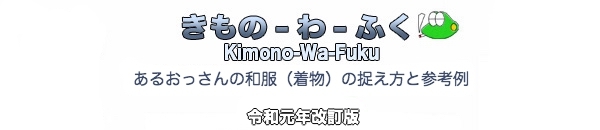

一般的には、帯の真ん中あたりに線(画像のピンクの線)を想定して上下に二等分した場合、色柄が目立つ(派手な)側を上にすると言われている。以 下、いくつか参考例を挙げてみよう。

よくある角帯の色柄

よくある角帯の色柄はわかりやすいかと。

紺地に対して白い線?も密だし白い柄も入っているほうが目立つ側=上になる。

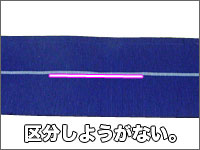

似たような別の色柄(同色)

地色も柄もほぼ同じ色で模様の大きさが違う場合は、大きな模様の入っているほうを目立つ側とする。

ちなみに画像で使っている角帯の模様は、この形状の模様限 定で上が「独鈷(どっこ)柄」下が「華皿(はなざら)柄」というらしい。

分けられない分けにくい場合

全面同じ模様or無地、ど真ん中付近に線があるものなど、線を想定しても特にどっちがどうってわけではない場合は上下特になし。

.

. .

.

ちなみに一本線がある角帯で、その一本線の模様が先ほどの独鈷柄になっているものがもともと「一本独鈷」らしく、現在では模様問わず一本線の角帯を 総称してそう呼ぶようだ。

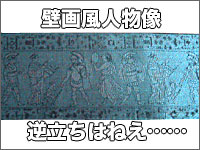

柄自体に上下がある場合

角帯に描かれている柄に上下が存在するようであれば、当然ながら柄の上下に従う。

参考画像の角帯は人物がデザインされているので、ちゃんと頭が上に なるように締めたほうがいいかと。逆立ちさせても……まあお好きなように。

どちらを上(下)にするかは個人のセンス

さて、一応説明としては「目立つ側が上、目立たない側が下」としたけど、オレとしては「普段着日常着の範囲であれば」あえてこう言わせてもら う。

「どちらかといえば色柄の目立つ側を上にするほうが見映えがよさげだけど、実際にどちら を上(下)にするかは個人の判断にまかせる」

というのも、はっきりと柄に上下があるものを除けば、誰が見ても「こっちが上だな」とわかる目印のようなものが存在しないことが多いから。言い 換えれば、どちらを上にするかは見た目や個人のセンス(主観)で判断していることが多いわけ。

独鈷柄と華皿柄の組み合わせのように上下が決まっている「っぽいもの」もあるけど、これも人によって言い分が違ってたりするから、どうしても正確な 上下を知りたい人は、文献を漁るなりそれこそ博多織の組合(実際にある)に問い合わせておくれ。

おまけに、ベルトは金具(バックル)のある位置が決まっているので、巻く方向を変えなければ上下を入れ替えることができないけど、角帯は「手」の位 置を決めるのは使う人なので、巻く方向は同じでも上下を入れ替えることができるし。

冗談抜きに気分の問題

下の2つの参考画像を、やや離れた位置から見比べてみてほしい。帯に入っている白い線の位置が違う以外は、両方ともまったく同じ画像だ。

.

.

白い線が上になっても下になっても、そこまで見映えが変わるってわけでもない。角帯の上下方向はこの程度の話、着る人の気分の問題ぐらいのことなので、自分が具合いいと思う上下方向でいいかと。

(C) 2007,2019 バカガエル.