着物の仕立て方に関すること

和服(着物)に関するなんとなく他人に聞きにくい疑問質問のうち、着物の仕立て方や製法についてまとめてみた。

ただしオレはシロウトなので簡単なことしか書いていないので、細かいことや正確なことは仕立て屋さんなど「着物製作のプロフェッショナル」に聞いたほうがいいかと。

着物の反物(たんもの)

着物専用の生地は一般的に「反物」と呼ばれる。着物屋に置いてある生地を棒状にくるくる巻いたでかいチクワというか巻き寿司のようなのがそれ。もともとは長着(着モノの正式名称)一着分の長さがある生地という意味らしいけど、現在では長さ関係なくそう呼ばれているよう だ。

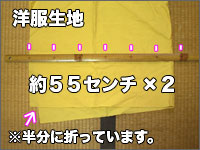

ひとつの反物は長着一着分(以上)が仕立てられる量なので、長さは10メートル以上あるものの、幅は普通の洋服生地が約100センチ前後なのに対して、半分以下の40センチほどしかない。

.

. .

.

最近でこそやっと40センチほどが増えてきたようだけど、昔のものは36センチあたりが多い。洋服生地と比べたら狭すぎるかもしれないけど、 反物同士ならたった数センチの違い……いやいや、これが着物ではかなり重要になる。理由は下の文章をどうぞ。

着物に必要な反物の長さ&幅

ネットで反物を購入して仕立ててみようと思う人や、古着(既製品)を仕立て直しに出してみようと考えてる人は要注意。

まずは着物を仕立てるのに必要な反物の長さ。着物は反物を下図のように裁断して作られており、袖も身頃も前後が通しになっている。おくみと襟は反物幅の半分がおくみ、残り半分が襟に使われる。

仮に着丈150センチ(以下センチ省略)袖丈50の長着を仕立てるとすると、

>袖100(50の裏表)が左右2つ=200

>身頃300(150の裏表)が左右2つ=600

>おくみ150が左右2つ=300

>200+600+300=1100(11メートル)

縫いしろや内あげなどで100余分を見ると12メートルぐらいは必要になる。羽織は着丈が短いのとおくみが必要ないのでもう少し短くてもいいけど、アンサンブル(羽織と長着のセット)を仕立てるなら20メートルぐらいは必要だろう。

さらに、長さはどうにかなるにしても問題は反物の「幅」。洋服は生地をパーツごとに裁断して縫い合わせて作るけど、着物は反物を横に連結するような感じで作られている。

反物の両サイドを縫い合わせて作るので、例えば反物幅36だと、上の図に照らし合わせた最大裄丈(身頃+袖)は72……ではなく、

>36+36−2 (身頃縫いしろ)−2(袖縫いしろ)=68

となる。これは、縫いしろが最低各1(両サイドだから2)は必要だから、実際に使える最大幅は反物幅−2センチとい うこと。裄丈が70欲しくても、幅36の反物では2センチ足りないわけ。

同じように前後身幅も最大幅は反物幅−2なので、ウエストが110を超える人は反物幅36だと後ろ身幅が足りなくなる。

メートルと鯨尺の関係

このサイトではメートル表記に統一してるけど、特に着物に関しては本来は「鯨尺」という尺貫法があり、仕立て屋さんをはじめ今でも業者さんでは広く使われている。別に鯨尺を知らなくても業者さんがメートル→鯨尺に変換してくれるので特に問題はない。

ただ、古着などたまに鯨尺表記で売られていることもあるので、メートルと鯨尺のだいたいの変換式を書いておこう。

鯨尺の単位は普通の尺貫法と同じく「尺、寸、分、厘」なんだけど、1尺が約30センチではなく約38センチ(37.88センチ)なのがポイント。

メートル→鯨尺は、センチ表記を「0.38」で割って小数点第一位を四捨五入してやる。それの一の位が「分」十の位が「寸」百の位が「尺」 にそれぞれ該当する。例えば1.5メートル(150センチ)だと、

>150÷ 0.38=394.736……395→3尺9寸5分

となるわけ。

ただしこの計算方法は、鯨尺を「約38センチ」で計算しているのと「厘」に当たる小数点第一位を四捨五入しているので、あまり長いと誤差が大きくなってしま う(ちなみに2メートルで1センチ足らず)。

鯨尺で寸法表記してある古着を買うときなどの目安程度にしておいて、仕立てなど肝心なところ は業者さんにまかせたほうがいいかと。

ちなみに鯨尺→メートルは、上の計算方法で逆算してやればいいだけ。例えば1尺9寸5分なら195×0.38=74.1でだいたい74センチとなる。

長着の内あげの位置

男物の長着は、腰のあたりで縫い込みを作って着丈を調整しているのがほとんど(対丈(ついたけ)といってないものもある)で、これが「内あげ」といわれる部分。

この内あげの線は、理想としては帯を締めたときに帯の下に隠れてしまうほうがいい。ただしあくまで理想なので、帯の下に隠れていなくても特に問題は ない。既製品や古着だとよほどじゃないかぎり、内あげの線が帯の上(着丈が長い場合は下)に少し出ることになるけど、そん なに気にしなくていいだろう。

なぜ理想は帯の下に隠れるほうがいいのかというと、自分サイズに仕立てた長着だと帯を締める位置もわかっているので、内あげをほぼ確実に帯の下に隠すことができる。言い換えれば、既製品や古着をそのまま着てるわけじゃないよ、程度のこと。

もし長着の着丈の寸法直しを考えている人がいれば、おそらく手間は同じなので、帯を締める位置を把握して内あげの位置を調整してもらってもいいだろう。

着物屋と関連業種

着物(和服)は着物屋だけでなく、他にもいろんな関連業種がある。

着物屋と呉服屋

このサイトでは仕立てる着物を売ってる店の表記を「着物屋」に統一してるけど、実際は「呉服屋(店)」というのもある。どこがどう違うってのは詳し くは知らんけど、着物屋で扱ってる生地は特に決まっておらず、呉服屋は絹物をメインに扱ってるとかなんとか。本当のところは不明。

ちなみに着物屋呉服屋の業務を説明するなら、扱う商品は店によって多少違うけど「仕立てなどの受付窓口もしている生地販売がメインの着物(和服)総合店」といったところ。

実際、足袋や帯だけでなく生地だけ買って帰ることができるし、着物の仕立てなど技術的なことは下記の関連業種に外注していることが多い。

仕立て屋、染み抜き屋、悉皆(しっかい)

これら技術業種は、おそらく横のつながりというか、各地域で以外と連携プレーでやってるような気がしないでもない。

仕立て屋は、仕立て専門の業者というか職人さんらのことで、着物屋はお客から受注した着物の仕立てを自分とこの従業員がするのではなく、仕立て屋に外注するパターンが多い。ちなみに着物屋からの外注だけでなく、一般からの依頼も普通にやってくれる。

染み抜き屋は読んで字のごとく和服専門のクリーニング屋と考えればOK。。

もうひとつ、悉皆(しっかい)という店?屋?職人さん?がある。

これまた名前を知ってるだけで詳しくないんだけど、教えてもらったことによると、上で書いたような仕立てや染み抜きその他もろもろ、いわゆる製造&メンテ関係「なんでも(これが本来の意味らしい)」承ります、なところらしい。

ミシン縫いと手縫い

ミシン縫いと手縫いでは当然ながら縫い方が違う(おい)けど、オレが仕立て屋さんに聞いたのは、

>手縫い:時間もかかるし割高ではあるものの、仕立て直しや洗い張りなど、和服本来の使い方を考慮に入れたソフトな仕立て方。基本的にひとつの糸で縫 われている。上等な生地で、子や孫にも残したい、というのなら手縫い。

>ミシン縫い:早いし割安ではあるものの、縫い目をほどくのが大変で、仕立て直しなどには向かない。上下ふたつの糸でしっかり縫われている。自宅で洗 濯、自分が着つぶすつもりならミシン縫い。

だとか。もちろんミシン手縫い併用ということもできる。

洗い張り、丸洗い

着物のクリーニング方法には洗い張りと丸洗いがある。

洗い張り(あらいはり)

洗い張りはクリーニングというより実際はエンジンのオーバーホールのような感じ。着物の縫い糸をはずしてバラバラに分解、繋ぎ合わせて反物 状 態に戻してひととおり洗濯、そしてもう一度着物に仕立て直す。

もう一度仕立て直す段階で寸法調整や生地交換などのメンテもできるので、大事に着たい着物におすすめの方法だ。

ただし厳密には洗い張りとは「生地を洗濯して干す」工程のことなので、それ以外の「バラす」「仕立て直す」などは含まれないことがある。「洗い張り1万円!」とあっても洗濯代が1万円というだけの場合があるので、詳しくは業 者 に確認してほしい。

丸洗い(まるあらい)

詳しくは知らないけど、丸洗いはおそらく「ただ水を使って洗濯する」だけ。自宅で洗濯できる人にはおそらく用はないだろう。

ただし普通のクリーニング屋で「着物丸洗い」というのには要注意。おそらく乾燥機を使ったんだろうけど、無惨なぐらいに着丈が縮んで返ってきた経験 がある。着物をクリーニングに出すなら、染み抜き屋や悉皆(経由)のほうが安全だろう。

補足解説:専門職の方より(2016/10/17)

和服の丸洗いは、水ではなく油系(揮発性)の溶剤を使って洗濯するので、落ちる汚れも皮脂などの油(脂)系になります。溶剤が揮発性なので乾燥機 は使いません。汗などの水溶性の汚れは、ミスト状の水分を使った「汗抜き」という別の方法で行います。

クリーニング屋に出して縮んだのは、店によって水溶性の汚れも落とすために、揮発性の溶剤にほんの少し水分を加えることがあったようなの で、それが原因かと思われます。そういったトラブルがいくつかあったため、現在のクリーニング屋は和服を取り扱わない、あるいは取り扱っても実際の洗濯 は專門業者に依頼する傾向にあるようです。

(C) 2007,2019 バカガエル.